Constitution et principe de fonctionnement d’un tube à rayons X

Le tube à rayons X est l’élément central du fonctionnement des appareils d’imagerie à rayons X. Son fonctionnement est assez simple à comprendre dans sa globalité.

Quels éléments constituent un tube à rayons X ?

La cathode

La cathode d’un tube à rayons X ou tube radiogène est un filament de métal qui constitue la source des électrons à la base du fonctionnement du tube. En général, la cathode est constituée d’une spirale de tungstène, un métal dont la température de fusion est très élevée et se situe à 3 370 °C. Cette propriété permet de chauffer la cathode à plus de 2 000 °C sans risques de la voir fondre ni se dégrader rapidement.

Le chauffage de la cathode par un courant de faible tension, mais d’intensité importante, permet de créer un flux d’électrons à l’intérieur du tube radiogène. La cathode, qui est chargée négativement, est donc la source d’électrons pour la production de rayons X. Un tube radiogène peut fonctionner avec une seule ou deux cathodes.

La cathode est le plus souvent installée dans une pièce de concentration en forme de gouttière. Son rôle est de maintenir le filament lorsqu’il est chaud, afin d’éviter qu’il ne se déforme. De plus, la gouttière permet de mieux concentrer le flux d’électrons vers sa cible, qui est l’anode.

L’anode

L’anode est la pièce métallique située juste en face de la cathode dans le tube à rayons X. Chargée positivement, elle est la cible du flux d’électrons généré par la cathode lors du fonctionnement du tube radiogène.

Cette pièce métallique est une des principales caractéristiques du tube à rayon X et est constituée d’un métal très dense, capable de freiner le flux d’électrons pour produire les rayons X. Comme la cathode, elle présente une température de fusion très élevée pour éviter la fusion. De plus, elle doit dissiper suffisamment la chaleur produite lors du bombardement par les électrons. C’est pourquoi cette pièce est le plus souvent en tungstène, elle aussi. Cependant, certaines anodes sont constituées d’autres métaux, en particulier pour la mammographie, car le métal de l’anode conditionne aussi la nature des rayons X émis. Pour la mammographie, on préfère ainsi une anode en molybdène, qui offre un rayonnement plus adapté à ce type d’examen.

L’anode peut être fixe ou tournante. Les anodes fixes sont assez peu courantes et concernent surtout les applications de faible puissance, comme la radiographie dentaire. Les anodes tournantes sont plus adaptées aux applications nécessitant une plus grande puissance, car la rotation permet de mieux dissiper les très grandes quantités de chaleur produites au moment de l’impact des électrons sur l’anode. L’anode tournante s’use ainsi moins rapidement que si elle était fixe.

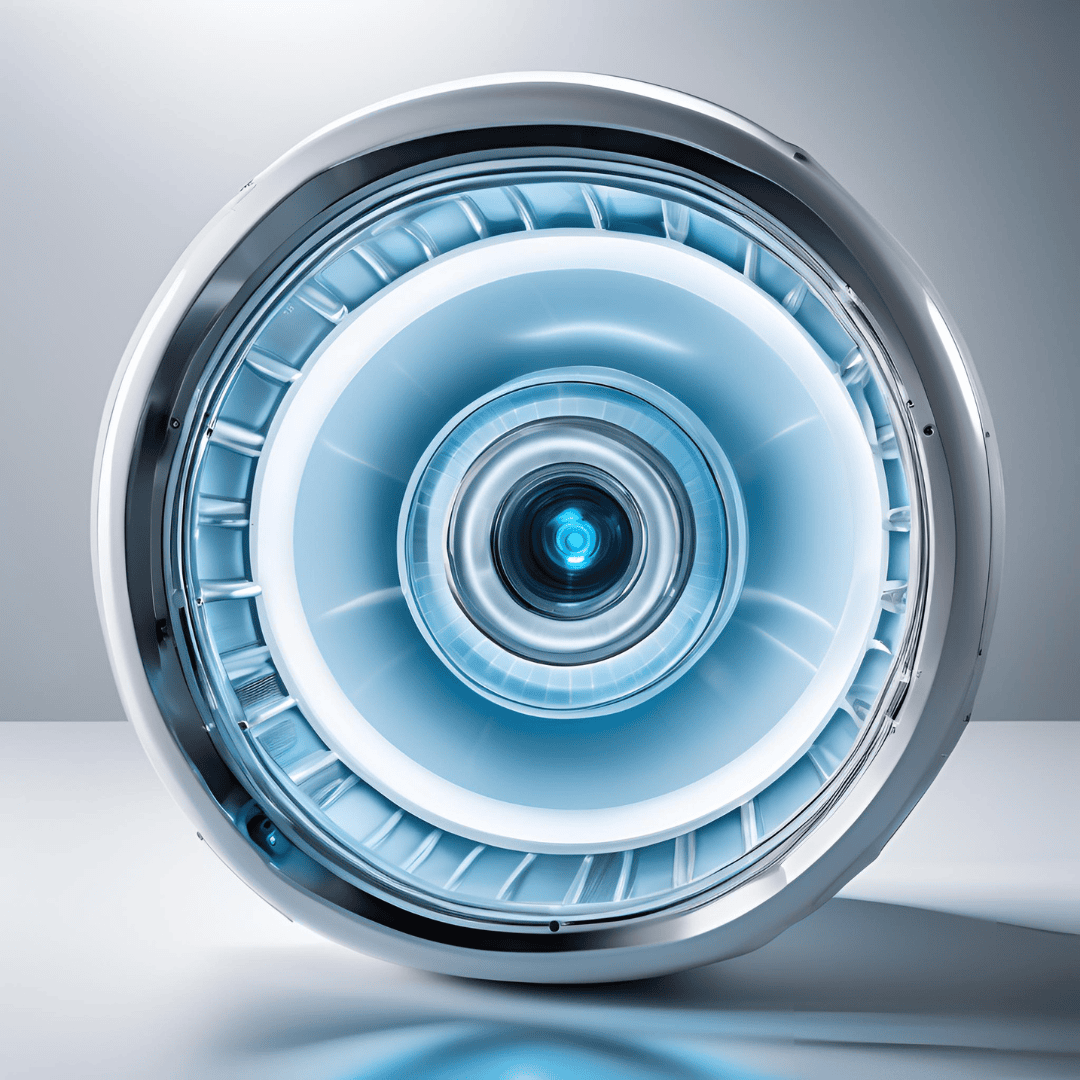

L’ampoule ou insert

L’ampoule du tube à rayons X est la pièce de verre très épais qui renferme l’anode et la cathode. Ce tube ou insert, permet de créer une enceinte sous vide. Pour le bon fonctionnement d’un tube radiogène, il faut en effet un vide très poussé.

L’absence totale de gaz à l’intérieur de l’insert permet d’éviter toute perturbation du flux d’électrons généré par la cathode. Sans cela, il ne serait pas possible de maîtriser le flux de rayons X produit. Le fonctionnement du tube à rayons X serait aléatoire et ne permettrait pas d’obtenir des images de qualité ni de maîtriser la dose de rayonnement à laquelle le patient est exposé.

L’ampoule en verre permet aussi de dissiper la chaleur produite à l’intérieur du tube à rayons X vers l’extérieur. En l’occurrence, l’ampoule en verre baigne dans de l’huile minérale qui joue le rôle de liquide de refroidissement.

La gaine ou enveloppe mécanique

La gaine est une seconde protection qui entoure l’ampoule du tube à rayons X. Elle est le contenant de l’huile minérale qui sert de refroidisseur au tube de verre. Mais ce n’est pas tout. La gaine est aussi une enveloppe mécanique qui protège l’insert de tout risque de casse.

Plombée sur sa face interne, elle évite également la dispersion du rayonnement X dans l’environnement du tube. En effet, l’émission n’est pas directionnelle et sans cette gaine, il ne serait pas possible de focaliser le flux de rayons X. Grâce à la gaine, qui comporte aussi un système de filtrage, le flux est parfaitement canalisé et le personnel qui manipule le tube à rayons X est protégé des radiations non maîtrisées.

Comment fonctionne un tube à rayon X ?

Pour fonctionner, un tube à rayons X est alimenté par un générateur. Celui-ci fournit à la fois le courant nécessaire à l’échauffement de la cathode et la tension qui permet de créer une différence de potentiel entre la cathode et l’anode.

Lorsque la cathode est chauffée à très haute température, les électrons du métal sont excités et certains d’entre eux parviennent à s’écarter un peu, formant un nuage d’électrons libre à proximité de la spirale métallique. Ce phénomène porte le nom d’effet thermo-ionique.

L’application d’une très forte tension entre la cathode et l’anode permet de leur donner l’énergie nécessaire pour aller bombarder l’anode métallique. Pour cela, le générateur fournit une tension comprise entre 20 kV et 150 kV selon le type de tube à rayons X et l’application.

Lors du choc violent avec le métal de l’anode, les électrons subissent un freinage qui libère énormément de chaleur et produit l’émission de rayons X. Le rendement du tube radiogène est très faible puisque seulement 1 % de l’énergie du faisceau d’électrons est restituée sous forme de rayons X. Tout le reste est perdu sous forme de chaleur qu’il faut alors dissiper rapidement pour éviter d’endommager le tube radiogène. L’utilisateur doit prendre en considération l’abaque de charge du tube à rayon X, pour un fonctionnement optimal.

Les évolutions qui ont permis d’optimiser l’utilisation des tubes à rayon X

Certaines applications du tube à rayons X génèrent énormément de chaleur. C’est notamment le cas du scanner qui sollicite plus longtemps le tube radiogène lors d’un même examen. Il a donc fallu développer des systèmes permettant de dissiper efficacement cette chaleur pour éviter le vieillissement des tubes radiogènes prématuré.

Le circuit de refroidissement

Outre le refroidissement classique par bain d’huile, il a fallu développer des systèmes complémentaires de refroidissement pour dissiper plus efficacement et surtout, plus rapidement, la chaleur produite à l’intérieur du tube à rayon X. Aussi, les tubes radiogènes actuels sont équipés d’un circuit de refroidissement pour l’huile contenue dans la gaine plombée. Celle-ci est dirigée vers un échangeur de chaleur chargé de la refroidir rapidement grâce à l’action de ventilateurs ou d’un bain d’eau glacée.

De l’anode fixe à l’anode tournante

La plupart des tubes radiogènes actuels, à l’exception des tubes de faible puissance, ont une anode tournante. En effet, le bombardement d’électrons génère de la chaleur sur la pièce anodique. Il est facile de comprendre que s’il intervient toujours au même endroit, l’anode va se dégrader plus vite, car ce point d’impact va monter excessivement en température.

C’est pourquoi l’anode tournante offre une vraie solution pour mieux dissiper la chaleur produite par l’émission des rayons X. En effet, la rotation permet de modifier constamment le point d’impact du faisceau d’électrons, pour laisser le temps à la portion d’anode précédemment bombardée de dissiper la chaleur. Une anode tournante autorise ainsi le travail avec des flux de rayons X plus puissants.